初めて作るジオラマに、立派な桜の木を置きたい!

右も左も分からないジオラマ初心者が、リアルな桜の木作りに挑戦したときの備忘録です。

前回の記事では、ワイヤーを使って木の幹の芯となるパーツを作りました。

そして今回は、よりリアルな木に近づけるために粘土で肉付けをしてみました。

【手順】

- 木の幹部分に粘土を盛る

- 枝部分にモデリングペーストを塗る

- 乾燥させる

【使うもの】

- 軽量粘土

- リキテックス ライトモデリングペースト

- 粘土ヘラ

文章よりも映像で見たいよという方は、こちらの動画をどうぞ。

立体を想像する

実際の木の写真から立体を想像して肉付けをしていきます。

私が参考にした木はこちら。

粘土を盛っていくときは、この桜の画像を横に置いて見ながら作りました。

立体を想像するのが苦手な方は、モデルにする木をあらかじめ360°撮影しておくのがおすすめ。

枝分かれ、根っこの伸び方、木の幹の荒れている部分など、まずはよく観察すると粘土を盛るときに迷いなく作業できます。

ワイヤーで作った木の幹に粘土で肉付けをする

【使うもの】

- 軽量粘土

- 粘土ヘラ

軽量粘土も粘土ヘラも100均のものを使用しました。

まずは木の幹。

根っこから細かな枝分かれの手前までを軽量粘土を貼り付けていきます。

肉付けがうまくいかなくても着色でごまかせるので、この時点では表面の質感は気にせず大胆に盛りました。

最初は全体的に薄くコーティングするようなイメージで、粘土ヘラと指を使ってワイヤーのラインが隠れるように粘土を盛っていきました。

ワイヤーが隠れたら、次は幹の厚みや立体感を出していきます。

写真の根っこの動きを見ながら、少しずつ粘土を盛って形を整えていくとこのような感じに。

木の凸凹をイメージしながら、細長く丸めた粘土を貼り付けていくとそれっぽく仕上がります。

軽量粘土は柔らかいので夢中で作業をしてグニャッと握ってしまうと形が崩れます。

この木を作っているとき、いい感じに作れた立体感を何度か握りつぶしてしまいました…。

幹部分が出来上がったら、粘土を完全に乾燥させるために丸3日放置。

机と接している部分は浮かさないと全く乾かないんですよね。

最後の1日は、木を横たわらせて底までしっかりと乾燥させました。

このとき枝先と根っこで木を支える格好になりましたが、ワイヤーが型崩れすることはなかったです。

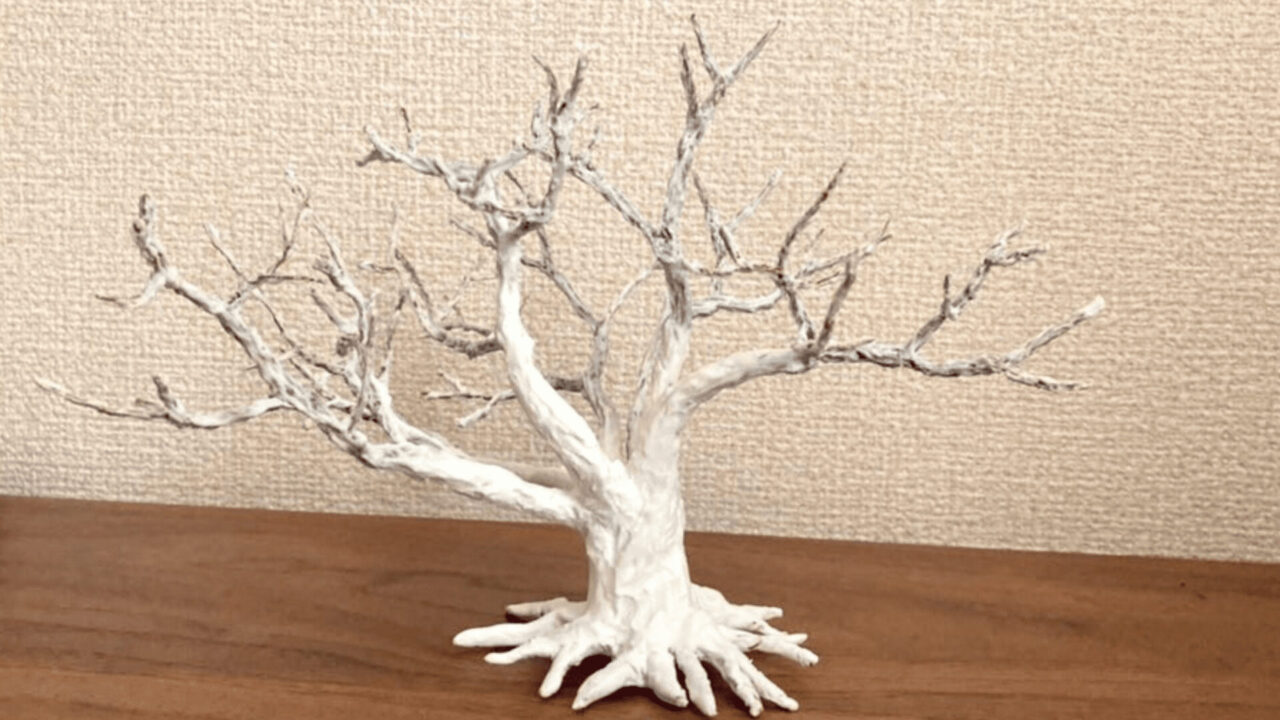

乾燥させたらこんな感じ。

細部の肉付けをする

最後に、粘土では作業しにくい細い枝先部分の肉付けをしていきます。

【使うもの】

- リキテックス ライトモデリングペースト

- 粘土ヘラ

モデリングペーストはパテ状の下地剤で、硬めのものから緩めのものまで種類がたくさん。

キャンバスに塗って立体感を出したり、そのままでは着色が難しい素材の下地として塗ったりするものなんです。

モデリングペーストをさっとひと塗りするだけで絵の具の食いつきが良くなる、かなり使い勝手の良いアイテム。

今回はしっかりと泡立てた生クリームくらいの硬さの「ライトモデリングペースト」を使ってみました。

【モデリングペーストを使った理由】

- ワイヤーの末端部分の凹凸を薄膜で埋めたかった

- アクリル絵の具で着色しやすい

100均の粘土ヘラでも全然問題なく塗れました。

贅沢なことを言うと、もう少し先の細いヘラがあるともっと塗りやすかったかも…。

1度塗りだとワイヤーの凹凸が隠れてくれなかったので2度塗りをしました。

空気に触れるとモデリングペーストが固まってボソボソしてきます。

必ず少量ずつ出して塗りましょう。

モデリングペーストの質感が良くてとても作業しやすかったので、ついでに軽量粘土の上から木の幹の凹凸出しにも使ってみました。

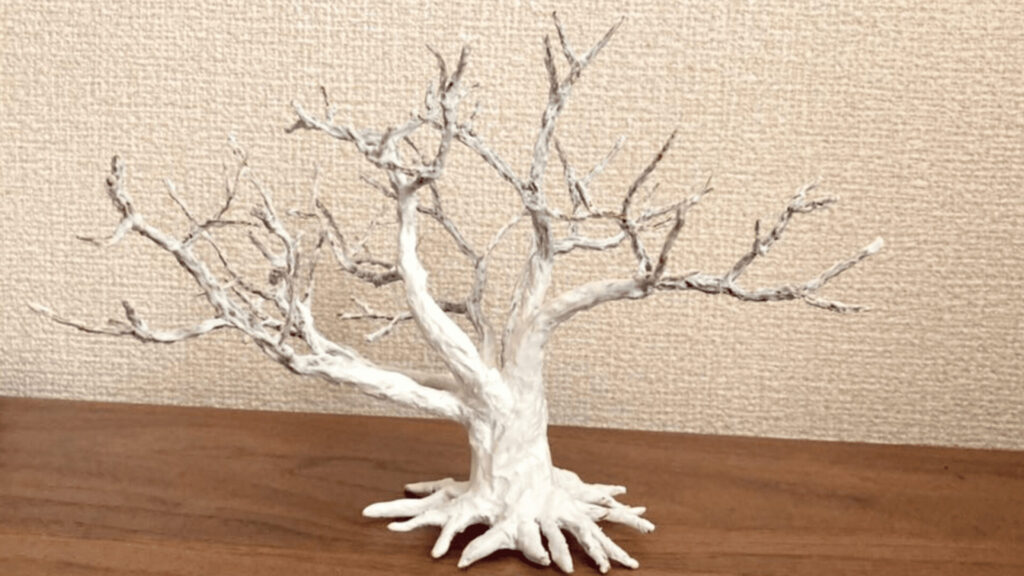

塗り終わった後は、丸1日乾燥してこんな感じ。

次回はこの上からアクリル絵の具で着色していきます。

「anzu’s craft room」は、ジオラマ•ミニチュア作品をYouTubeで公開しています。

細かい作業がお好きな方はぜひ覗いてみてください♪