廃墟ジオラマの朽ちた感じをよりリアルに表現するために、瓦礫を作って置いてみるのがいいんじゃないかということで、DAISOの石粉粘土を砕いて使ってみました。

今回は天井や屋根が崩れた感じを出したかったので、少し細かめの破片をたくさん作っています。

瓦礫作りに必要なものは全てDAISOで揃えることができて、しかも見栄えもよく作り方も簡単でした。

瓦礫用の粘土が余ったついでに床の砂埃も石粉粘土で表現できることがわかったので、廃墟ジオラマを作ってみたい方は参考にしていただけると嬉しいです。

前回の記事では、廃墟ジオラマの壁と床になるパーツの着色のコツを紹介しています。

主にアクリル絵の具を使っているので、手に入りやすい材料でジオラマ作りをしたい方は読んでみてください!

こちらの動画ではジオラマ用の瓦礫を作る様子を見ることができます。

廃墟ジオラマ用の瓦礫を作る

【使うもの】

- 水

- お皿

- 粘土板

- パステル

- 石粉粘土

- アートナイフ

- アクリル絵の具(茶・緑・黒)

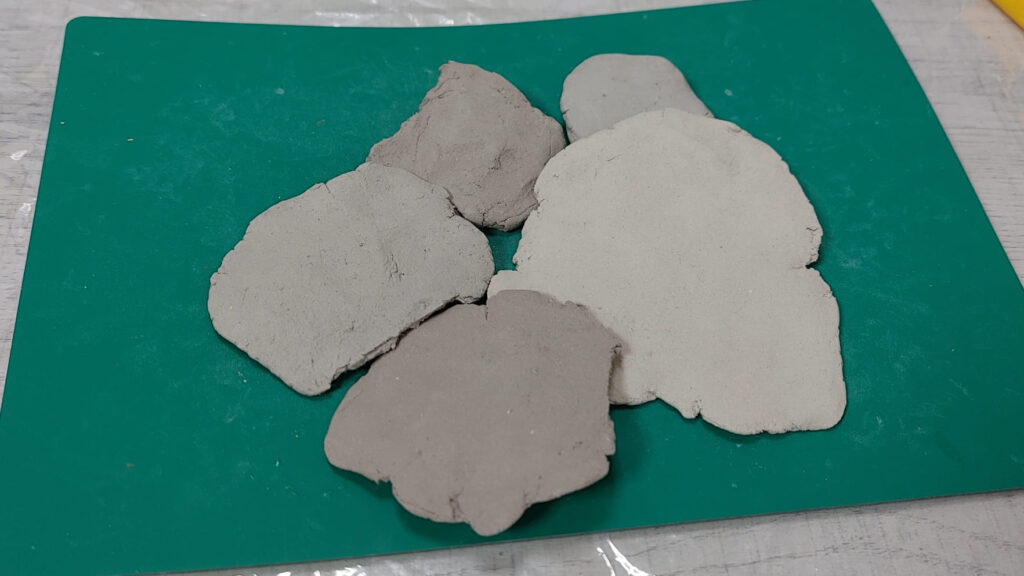

石粉粘土に色を付ける

アクリル絵の具で石粉粘土を着色してから乾燥させていきます。

このとき石粉粘土に想像よりもたくさんの絵の具を出さないとしっかり色がついてくれませんでした。

何度も絵の具を足していくので、惜しみなく使える100均の絵の具を使うのがいいかなと思います。

石粉粘土は乾燥が早いので、近くに水を用意しておいて作業中はこまめに水に浸して練った方がやりやすかったです。

また、手にまとわりついた粘土が乾燥するとボロボロと落ちてしまいます。

机が汚れるのが気になる方は新聞やビニール袋の上で作業するのがおすすめです。

瓦礫用の粘土は乾燥させた後で砕くので、薄くのばして加工しやすいようにしました。

複雑な色味になればいいなと思ったので、少しずつ色を暗くしながら大まかに形を整えています。

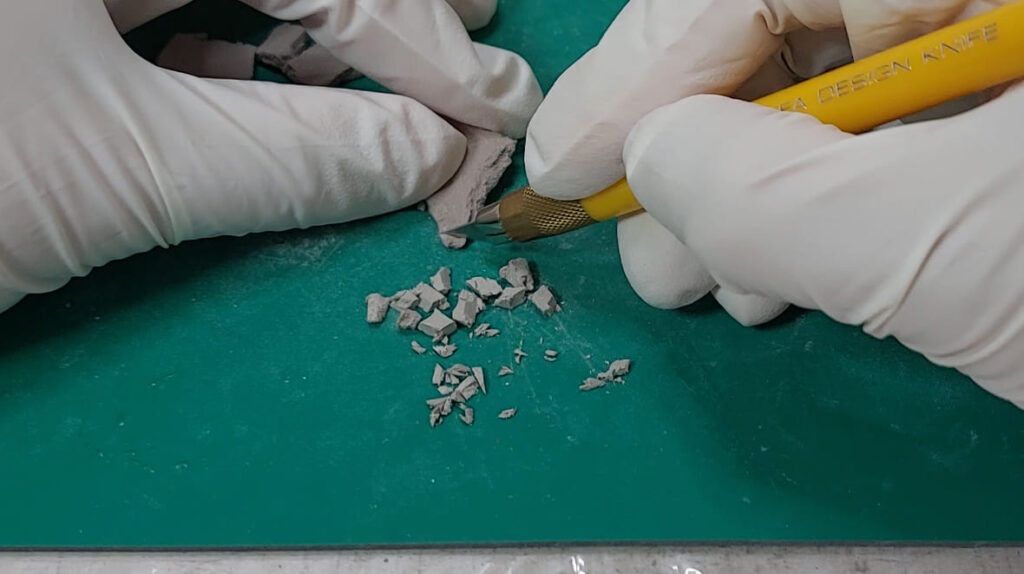

乾燥した粘土を瓦礫のサイズに砕く

乾燥するとかなり白っぽくなって、粘土の色の違いもあまり分からなくなってしまいました。

あとでパステルを使って表面にフワッと他の色もつけますが、粘土自体に着色をすることで瓦礫のグラデーションができたのは地味ですが仕上がりが良くなった気がします。

粘土を薄くのばしたので手で簡単に割れるかなと思ったのですが、思ったより固くて小さすぎると割るのが難しかったです。

カッターや彫刻刀は刃が弱かったり厚かったりでうまく粘土を切ることができず…。

代わりにアートナイフを使ってみたところ、刃が鋭くてサクッと切れるのが気持ちよかったです。

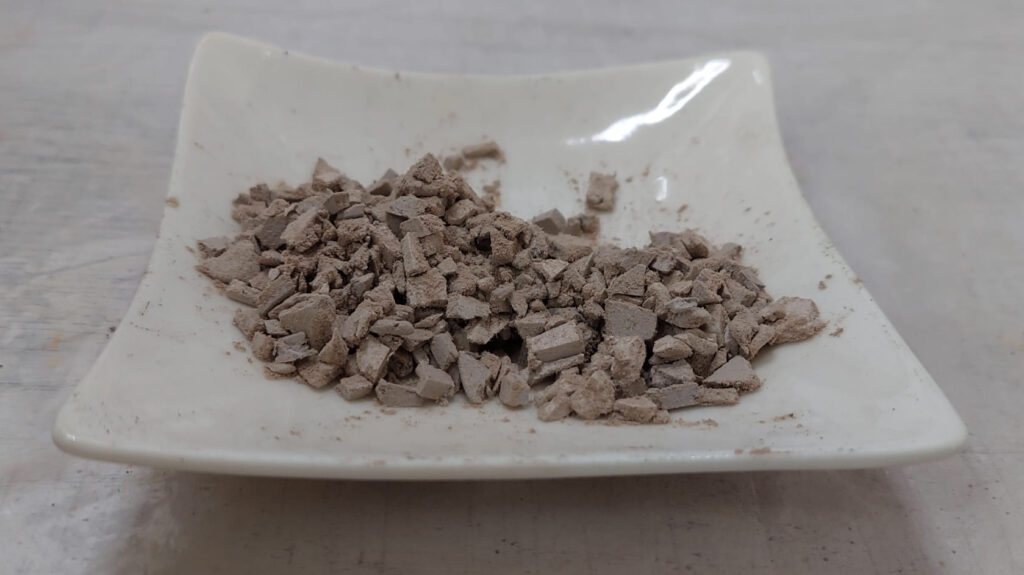

パステルを削って瓦礫と混ぜる

砕いた瓦礫はまだ色が薄くて、ジオラマに撒くとそこだけ浮いてしまうので、パステルで色を付けてなじませることにしました。

砂埃用の粘土を色付けしたものを、瓦礫用粘土に混ぜ込むことでモサモサ感も出しています。

しっかりと混ぜるとこんな感じになります。

砂埃用の粘土の加工方法は次にまとめていきます。

廃墟ジオラマの床に砂埃をつける

【使うもの】

- お皿

- パステル

- アートナイフ

- 紙やすり(目が粗いもの)

- 瓦礫用に着色して乾燥させた石粉粘土の塊

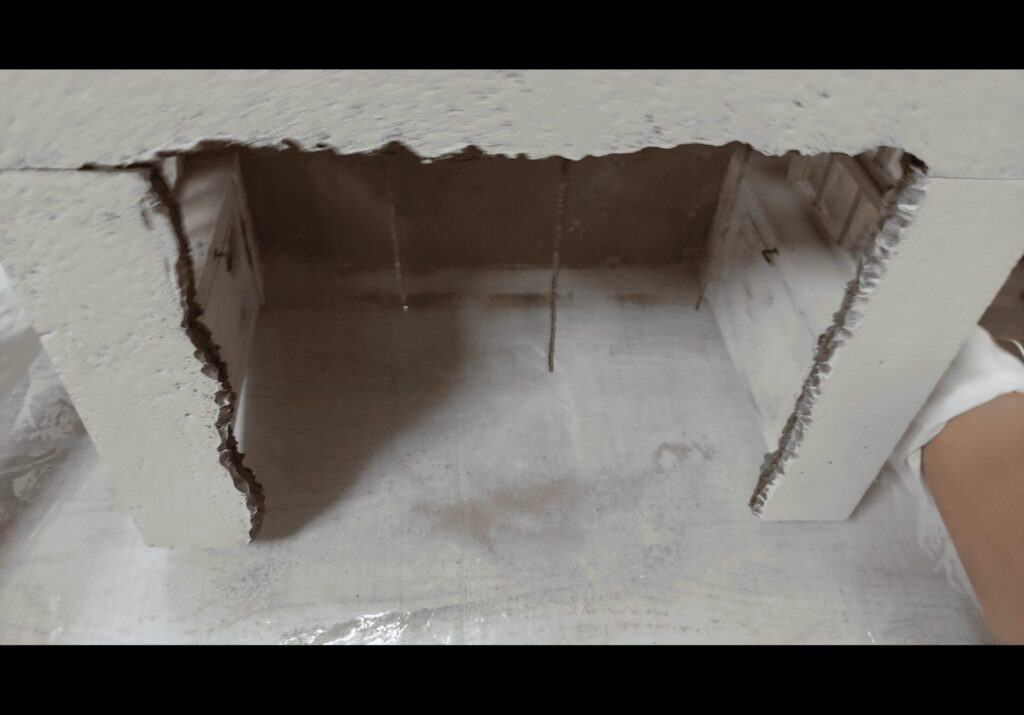

石粉粘土を削る

目が粗い紙やすりで乾燥した石粉粘土を削っていきます。

そこまで力を入れなくても削れてくれるので量産しやすかったです。

パステルで着色する

石粉粘土を削っただけの状態がこんな感じです。

色味を見ながらパステルを削っていきます。

このときアートナイフを使って削ると早く粉状になってくれました。

今回使った色は↓

- くろ

- きいろ

- はいいろ

- こげちゃ

- あかちゃいろ(多め)

- やまぶきいろ(多め)

パステルを混ぜ合わせると、灰色っぽかった粉が少し赤みのある色味になりました。

この粉を先ほど作った瓦礫や床部分、ピアノの表面につけて色味の統一感を出していきます。

床に砂埃をふりかける

【使うもの】

- 水

- スポイト

- 中性洗剤

- 粉ふるい

- 大きめの筆

- 木工用ボンド

- 砂埃用の粘土

- 瓦礫用の粘土

- 使い捨ての小さいコップ

全て100均で揃えることができます。

粉が飛び散るので、机の上に新聞紙やビニール袋を敷いておくと掃除が楽になります。

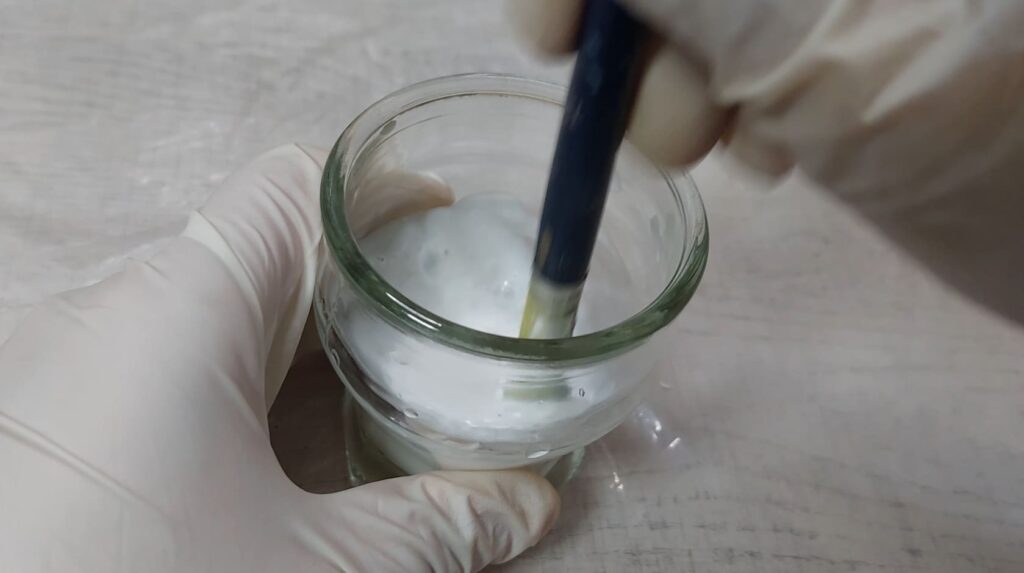

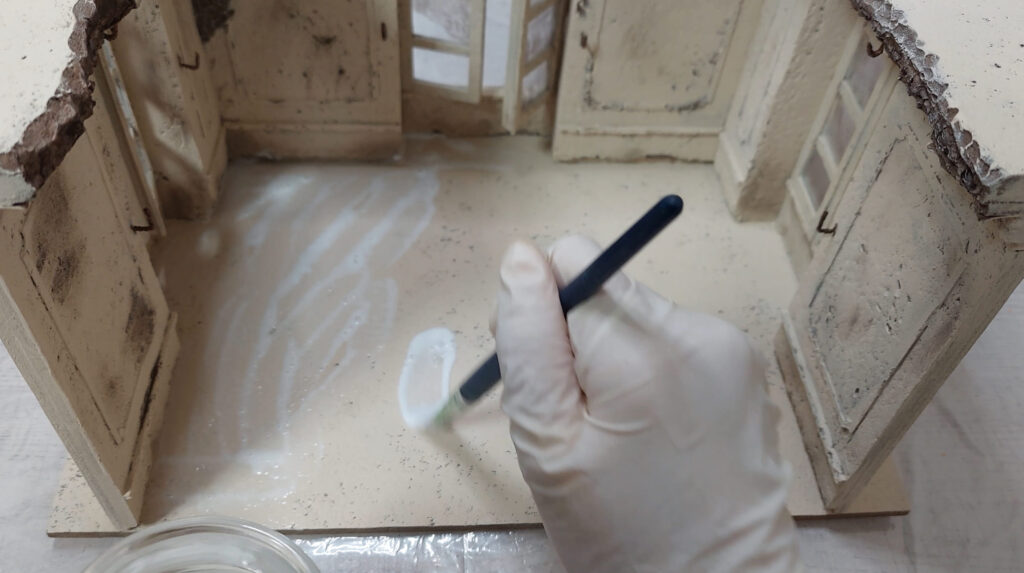

まず床全体に塗る用の接着剤から作っていきます。

木工用ボンド6に対して水4くらいの割合で混ぜて、そこに中性洗剤を1滴混ぜました。

中性洗剤を混ぜたほうが石粉粘土のなじみが良くなるかなと思って入れてますが、もしかしたら意味はないかもです。

以前桜のジオラマを作ったときに土台作りでボンド水に中性洗剤を混ぜたので、それを思い出して同じようにしてみました。

床全体に手早くボンド水を塗り拡げていきます。

その上から粉ふるいを使って砂埃用粘土をまんべんなくたっぷりとふりかけます。

ボンド水が乾燥してしまう前に一気に作業を進めないといけないので、ここはもたつき厳禁!

ふりかけ終わったらすぐにジオラマを傾けて余分な粘土をトントンと落としておきます。

瓦礫を定着させる用のボンド水は少しサラッとするように作りました。

先ほど全面に塗ったものよりも水の割合を増やしてスポイトで吸い上げられるくらいのサラサラを目指しました。

ボンド3に対して水7くらいで、中性洗剤は変わらず1滴入れてます。

床に瓦礫を撒く

先に筆でボンド水を床に塗り、そのボンドの範囲に乗るように瓦礫用の粘土を置いていきます。

このとき勢いよく投げるように置いたほうが自然に瓦礫が散らばった感じが出て良かったです。

このあたりの工程は文章よりも動画で見るほうが分かりやすいと思うので、ぜひYoutubeの方も見てみてください!

瓦礫の量と位置が決まったら上からボンド水をかけていきます。

スポイトを使って少量ずつかけると他の場所にボンド水が飛び散りません。

ボンド水が変なところに飛んでしまったり、瓦礫が途中で動いて床にかけた砂埃が剥げてしまったときは、

乾く前にもう一度砂埃用の粘土を振りかけると元通りになります。

ボンドが固まるまでは動かさないように気をつけながら、丸1日以上乾燥させたら床部分は完成です。

朽ちたピアノの表面に砂埃をかけて仕上げていく

ピアノ自体も手作りなのですが、ただ着色しただけだと色が鮮明すぎてボロ感が出せませんでした。

色塗り上級者だったらもっとうまくできるのかもしれませんが…。

その代わりに表面に削った石粉粘土をふりかけてみました。

このピアノはかなり苦労してやっと完成したものなので、もし石粉粘土の粉が変な感じでくっついた時にもう1つ同じピアノを作り直す気力は残っておらず。

最初はビビって少しずつふりかけていました。

意外といけるぞ?となってからは大胆に粉の塊をドサッと乗せて、指で撫でつけながら余った粉は乾いた筆で払っていきました。

この粉っぽいというかくすんだ感じを狙っていたので、うまくいってよかったです。

廃墟用のピアノも完成したので、次回の記事では廃墟のカーテンを作ったときのことを書いていきたいと思います。

YouTubeチャンネル「anzu’s craft room」では、ジオラマ・ミニチュア作品の制作風景を公開しています。

細かい作業がお好きな方は覗いてみてください♪

チャンネル登録よろしくお願いします!